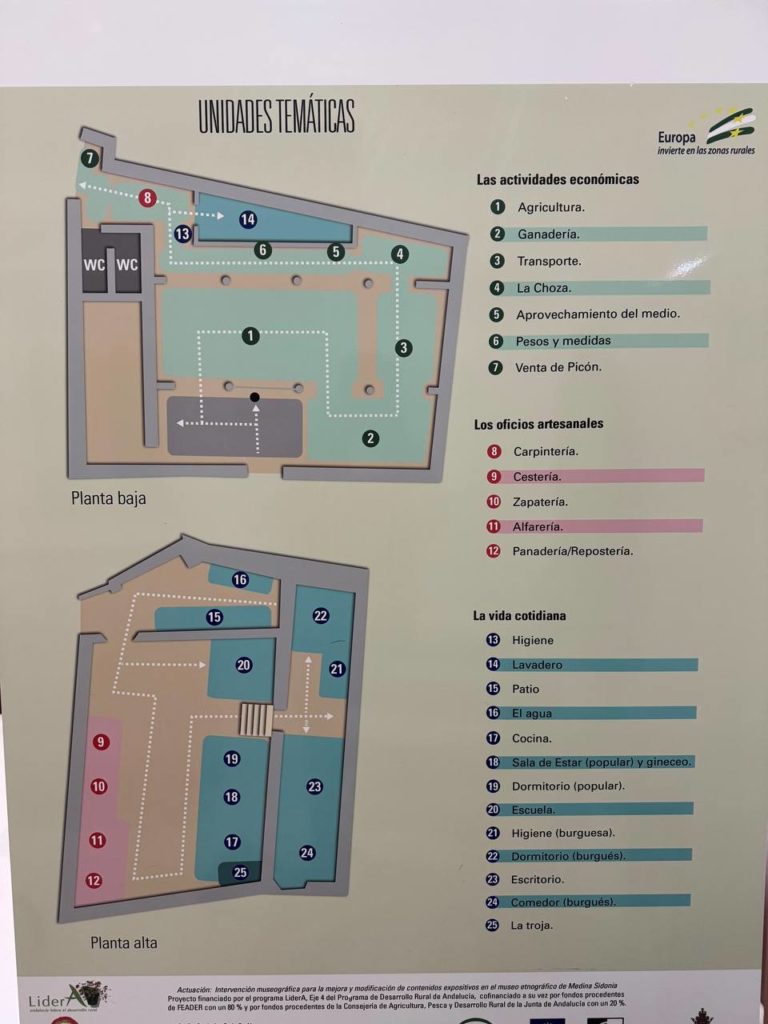

1. Bienvenida

Bienvenidos al Museo Etnográfico, un viaje al pasado donde contemplar la historia viva de nuestro municipio, Medina Sidonia, en el corazón de la provincia de Cádiz.

El germen del museo está en un fondo etnográfico que había sido recopilado durante años con la colaboración de vecinos y vecinas. Gracias a sus donaciones y a la colaboración de personas mayores que actuaron como documentalistas, el museo se inauguró a finales de 2010, bajo la dirección y dinamización de María José Dávila Cabañas, gestora cultural del ayuntamiento de Medina Sidonia. El edificio se construye en el siglo diecisiete y, desde entonces, ha sido testigo de numerosas transformaciones.

El museo tiene tres espacios expositivos, en la primera sala, se recogen los aspectos económicos relacionados fundamentalmente con la agricultura y la ganadería, base de esta sociedad rural, así como otros elementos del aprovechamiento del medio.

En el segundo espacio podemos contemplar los oficios tradicionales de Medina y, en la tercera sala, la recreación de espacios de la vida cotidiana y burguesa.

2. La barbería

Nos encontramos con la barbería de Diego de la Jara. Entre el mobiliario figuran estanterías, la repisa con su espejo donde se colocaban los útiles propios del oficio y sillones con apoyo para la cabeza.

La silla regulable, tanto para adultos como para niños, facilitaba la tarea del barbero. Pieza emblemática del oficio es la bacina, o recipiente de loza blanca, utilizada tanto para lavar la cabeza como los instrumentos del afeitado.

Repartidos por la sala pueden observarse utensilios como brocha de barbero, navaja, máquina de cortar el pelo y cepillos. Como pieza curiosa destacan las botellas con dosificador de colonia, que tenían una escala graduada, donde el cliente señalaba la cantidad de colonia que quería recibir.

Las barberías destinadas a la compostura masculina, encerraban al mismo tiempo un complejo mundo de relaciones que iban más allá del simple corte de pelo o afeitado. En la barbería se comentaban todos los acontecimientos y noticias ocurridas en la localidad, llegando el barbero a ser el confidente e, incluso, depositario de llaves de sus vecinos.

El barbero también realizaba sangrías y extracción de muelas y dientes, para lo que se servía de una especie de tenazas. A finales del siglo diecinueve se prohibió de forma terminante a los barberos y a todos los que no tuvieran título, la práctica de este tipo de operaciones.

3. La botica

Nos encontramos con la Botica de Benítez. Durante el siglo veinte, esta botica sirvió a los habitantes de Medina Sidonia, proporcionando los preparados farmacéuticos expedidos por el médico local don Santiago.

En la farmacia, la mesa de despacho es el centro administrativo y punto inicial de contacto con el paciente. En la escena, todavía se pueden ver los frascos de medicamentos, como el rape o el aceite ricino, tan temido por nuestros antepasados, utilizado como laxante.

Puede apreciarse una vitrina donde se guarda el maletín de visitas, estetoscopio, aparatos para medir la tensión arterial y una colección instrumental que incluye estuche de metal donde se esterilizaba las jeringuillas con alcohol.

Dispone también de un laboratorio de análisis clínico, en el que se conservan tubos de ensayo, hornillos y placas de preparaciones. Con los productos químicos, reactivos y colorantes se encuentra, además, un mortero de farmacia fabricado en hierro y mármol y una báscula.

4. Agricultura

Las bases tradicionales de la economía asidonense fueron la agricultura, la ganadería y, con menos peso, las actividades artesanales, comerciales e industriales ligadas a esos sectores. Esta sala puede ser un homenaje merecido al anónimo trabajo de muchos hombres y mujeres.

Preside la entrada la centrifugadora, una máquina que servía para la clasificación del grano. Por otro lado, la aventadora, que alivia los trabajos manuales al utilizarse para separar el grano de la paja, con una característica particular y es que estaba realizada para el uso de una persona zurda, ya que presenta la manivela en el lado contrario al habitual.

Pueden observar también diferentes tipos de arados. El arado romano es el de grandes dimensiones, realizado en madera. El arado de vertedera, fabricado en hierro, fue una innovación sobre el arado romano, era más pesado y hacía unos surcos más profundos, con lo que la tierra se aireaba más y era más productiva.

Otros instrumentos que se observan para preparar la tierra son las azadas, palas y escardillos usados manualmente, mientras que, tirados por animales, se exhiben un cultivador y una grada o rastra. Otras herramientas presentes son una sembradora con depósito, una pulverizadora para combatir las plagas y dos trillos.

Para la siega encontramos un grupo de hoces, guadaña y horcas, así como los dediles, unas fundas de cuero para proteger los dedos durante el trabajo de la siega.

5. Ganadería

Además de los útiles empleados en el proceso de cultivo, se observa en la sala una sección dedicada a la ganadería. En ella podéis contemplar útiles como las trabaderas, que impedían que el animal pudiera recorrer grandes distancias, hierros de marcar y arreos de caballerías como cangas, cangones, colleras, horcates, yugos, cabezales, serón y aguaderas.

Presente también está la recreación de una típica noria, conocida como noria de tiro o de sangre, ya que es un animal vivo el encargado de proporcionar la fuerza para hacerla funcionar.

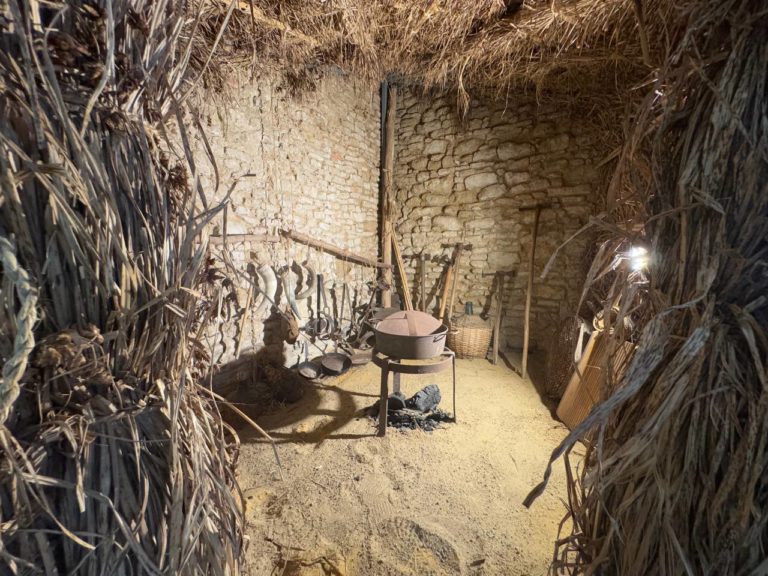

6. La choza, apicultura y veterinaria

Un testimonio de la importancia de la vida del campo en la zona, es la reproducción de un chozo, en cuyo interior se reconocen algunos útiles empleados en el día a día, como son reclamos, perchas para cazar pajaritos, aparatos para preparar cartuchos o cepos.

Su elaboración también es muy particular, ya que la buena colocación de la paniza hace que esta sea impermeable para los días de lluvia y la humedad de la noche. Construyendo así refugios que no provocan ni frio en invierno ni calor en verano.

En cuanto a la apicultura encontramos dos tipos de colmenas, de cajón y de corcho, así como el traje del apicultor y el cesto para colar la miel.

En el siguiente pasillo podéis ver la colección de medidas de grano, así como una romana y una balanza como instrumento de peso. Las balanzas con sus pesas las podíamos encontrar en las pequeñas atahonas, pequeñas tiendas de pan, o en los tiendas de alimentación.

Al final del pasillo se encuentra una vitrina en la que se expone el instrumental del veterinario y un autoclave, un recipiente metálico que permite trabajar con vapor de agua a alta presión y alta temperatura para esterilizar el instrumental.

7. El excusado

En el patio encontramos el retrete, excusado o la comuna. Las antiguas casas de vecinos disponían de un solo baño compartido, el cual solía ubicarse en el patio o corral común de la casa. Por eso, nuestros antepasados tenían un orinal debajo de la cama, para no tener que salir en la noche fría a hacer sus necesidades.

Por otro lado, los barreños de zinc eran las antiguas bañeras. Lo habitual era bañarse una vez a la semana, casi siempre coincidiendo con los domingos, antes de ir a misa, o cuando se iba al médico.

8. La carpintería

En la siguiente escena puede observar diferentes herramientas utilizadas por los carpinteros para el trabajo de la madera como son el nivel, cepillos, las barrenas o serruchos.

Destacan la sierra de calar, que permitía realizar cortes curvos y trabajos más finos, y la sierra de cinta, que funciona a través de poleas y se utilizaba para cortar grandes tablones de madera.

Las herramientas sufrían un desgaste debido al uso. Para ponerlas a punto se afilaban sobre unas piedras accionadas a mano o pedal, que se mojaban con agua para atenuar el calor generado por la fricción.

9. La covacha

Nos encontramos ante la Covacha, un espacio dedicado al almacenaje de productos que se utilizaban en el hogar, como, por ejemplo, el petróleo para la iluminación de los quinqués, que eran las lámparas utilizadas a partir del S. XVIII y que utilizaban el petróleo como combustible.

También son visibles los preparos para la copa de picón, necesarias y muy económicas para dar candela en las tardes de frío.

El brasero debía prepararse y encenderse en el patio, por los gases y olores que desprende al añadirle el alcohol o combustible utilizado. Muy común era dejar la ceniza del anterior uso para que así prendiese mejor.

Un ejemplo del uso del brasero de picón lo podéis encontrar en las estancias humildes expuestas en la siguiente sala.

10. El patio

En el patio se conserva parte de la muralla original de época medieval. En él podemos ver el pozo, con el rescatacubos, conocido popularmente como la rebañaera, artilugio con ganchos que se utilizaba cuando el cubo se salía de la soga y se caía al pozo. También podía ser utilizado para mantener frescas las frutas al bajar el cubo al pozo.

Hoy el agua es un elemento de tan fácil acceso que, disponer de ella en casa sólo requiere un gesto, tan sencillo como abrir un grifo, y ahí está, limpia, abundante y en apariencia inagotable. Sin embargo, no siempre fue así, y hasta no hace mucho, pozos, aljibes y fuentes fueron las formas de obtención de este recurso tan preciado. Los pozos en su mayoría revestidos de mampostería y cal buscaban el agua proveniente de acuíferos subterráneos. Estos podían ser compartidos por dos o más casas, denominados medianeros o cuarteros. Como norma de este tipo de pozo compartido, solo podía utilizarse único cubo y cuerda, ayudado de una polea o garrucha, que subía el agua a la superficie.

Muy importante en los patios es el espacio para las macetas, ocupando el lugar principal, y todo aquello que no era utilizado a diario, como las ollas y la mesa de la matanza, se colocaba de forma que no las moleste.

11. La tienda

Al entrar en la siguiente sala, se encuentra la tienda de Casa Aniana. Este establecimiento era regentado por un matrimonio, Carmen y Javier, un negocio familiar que abrió en los años cuarenta del siglo veinte y se mantuvo activo hasta el 2020, ofreciendo un completo surtido de todo tipo de productos, desde ropa hasta mechas para candiles.

El sistema de pago en aquella época era muy flexible; si no tenías dinero para realizar la compra en el momento, te lo anotaban en una libreta y podías pagar cuando te fuera posible.

12. La cestería y la palma

Es una actividad artesanal con una larga tradición. En tiempos donde no existía el plástico, eran los cestos y objetos realizados en fibra vegetal un recurso de primera necesidad.

La materia prima de estos objetos podía ser esparto, cáñamo, palma, palmito o mimbre. Estos materiales cuidadosamente trenzados por hábiles manos se convierten en objetos útiles para la vida cotidiana como cestos, cestillos, capachos, espuertas, persianas, cribas, sombreros y un sinfín de diferentes enseres.

Para la elaboración de cualquier útil, primero había que hacer la recolección de la materia prima, que debían secarse, normalmente al sol y procurando que no se mojara, ya que la humedad podía estropear la fibra, lo que hacía del verano la estación más propicia. Posteriormente, en muchos casos, algunos materiales debían pasar un sencillo proceso de transformación. Los tallos de caña podían ser divididos y las hojas de palma podían ser cocidas y majadas con un mazo, aunque también se podían trabajar en seco.

A día de hoy son pocos los artesanos que se dedican al trabajo de la palma, de manera no profesional.

13. La zapatería

Esta actividad era ejercida en pequeños establecimientos regentado por un maestro, que realizaba las tareas más complejas, asistido por varios aprendices. En el taller se llevaban a cabo dos tipos básicos de trabajo: el de obra prima, o fabricación de calzado nuevo, y el arreglo del deteriorado.

Los materiales empleados eran distintos tipos de piel, corcho e hilo de cáñamo.

En la sala podemos observar las características banquetas sin respaldo, el yunque de zapatero, las hormas de madera de varios números o las herramientas de corte y cosido como la lezna.

Repartidos por la sala quedan algunos ejemplares de botines, los más antiguos de principios de siglo, quedando el espacio paralizado en el tiempo, ya que la zapatería de su propietario, Chano, se quedó tal cual, llevándose consigo únicamente su canario.

14. La cerámica

Durante el siglo diecisiete Medina llegó a contar con 27 talleres dedicándose a la cerámica de imitación holandesa. Estas cerámicas abastecían tanto al área circundante como a las posesiones de ultramar. Gracias a las características del suelo arcilloso de Medina Sidonia, las vasijas tenían una gran fama, por el sabor que daba a las comidas.

Hasta mediados del s. veinte aún existían en Medina Sidonia cuatro talleres alfareros, que recogían barro de zonas cercanas, como el Prado de la Feria.

En esta sección se incluyen dos apartados, relacionados con diferentes tipos de cerámica que se recogen en nuestro Museo: una de uso doméstico y otra decorativa. Protagoniza esta escena un torno de alfarero, al que acompañan medidas aforadas para líquidos.

15. Panadería y repostería

En el periodo hispano –musulmán Medina Sidonia se convierte en la cuna de la repostería andalusí, dejándonos como legado nuestro dulce por excelencia, el Alfajor, considerado como la barrita nutricional más antigua de la historia.

Junto con el alfajor destacan: las tortas pardas, una torta de almendra rellena con cabello de ángel, y los amarguillos, una masa de almendras amargas, de donde proviene su nombre.

Podemos observar las artesas donde se elaboraban las masas para los distintos dulces, la mesa de trabajo con algunos de los ingredientes indispensables en nuestra repostería o los útiles para su elaboración como son los moldes, boquillas o espolvoreador.

16. La cocina

Era la habitación más importante de la casa, ya que, en ellas, además de la preparación y consumo de alimentos, tenía lugar la convivencia y se desarrollaban los dramas y alegrías cotidianas.

Su vajilla está colocada en las espeteras. La cocina era de hierro y funcionaba con carbón. Este tipo de cocina, al igual que el baño, normalmente era comunitaria, ubicada en los patios, y cada vecino era dueño de una hornilla.

17. La troja

La troja, trojón, soberao, altillo o desván, son distintos nombres para un mismo espacio, cuyo fin era ganar metros a la vivienda para guardar lo que no se usaba habitualmente. Realizados con tablones de madera, cumplía funciones de trasteros, allí se guardaban los aperos, el pienso y forraje para los animales, y de él se colgaban entre otros productos, ristras de ajos, pimientos, manojos de laurel y tomillo, que luego servían como condimento para diferentes guisos, salsas y aliños.

18. Estancias humildes

La sencillez sigue estando presente, sobre todo en el mobiliario de madera, cuyo centro catalizador es la mesa camilla. El equipamiento doméstico acusa también la escasez de medios.

Aquellos que se lo pudieron permitir tenían una radio, convirtiéndose en el vecino más popular de la calle, y cuya casa acudían todos a escuchar el noticiario. Por las tardes, los programas y novelas, como Matilde, Perico y Periquín, Ama Rosa o Lucecita y por la noche, y en volumen bajo, Radio Pirenaica, para estar informado de lo que sucedía en España contado desde fuera.

Encima de la mesa vemos las fotos de un matrimonio, algo que no era muy común puesto que tener una simple fotografía podría considerarse como un material de lujo.

La dependencia reservada a la alcoba conserva la atmósfera recogida de un lugar dedicado al descanso. Solía estar separada de la salita de estar por unas cortinas. El mobiliario, con un carácter esencialmente práctico, es bastante sobrio, siendo comunes las piezas de madera o forja. El colchón podía estar relleno de lana, borra o farfolla (que era la hoja de la mazorca).

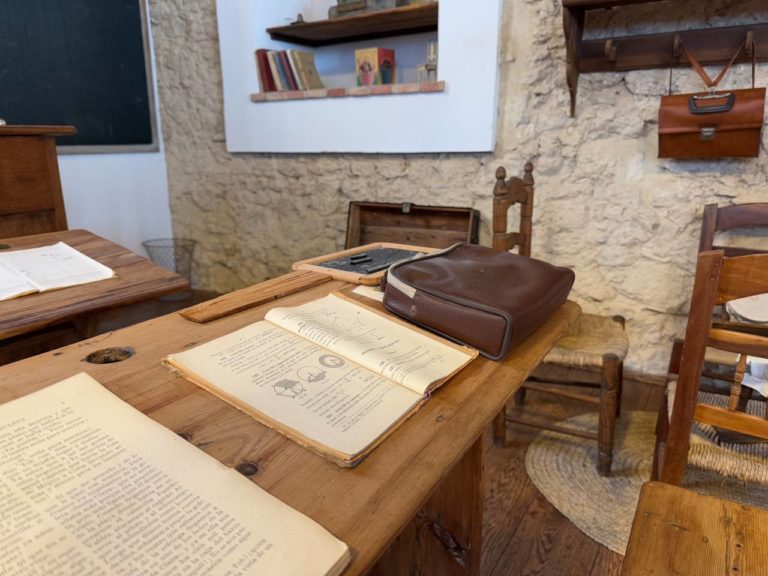

19. La escuela

Esta sala es una reproducción del modelo de escuela tradicional de primeras letras que, hasta los años cincuenta del siglo veinte, apenas experimentó variaciones. Es de tipo mixto y en ella recibían la enseñanza, simultáneamente, niños y niñas de todas las edades, aunque lo más frecuente era que estuviesen separados. El local solía ser una dependencia de una casa particular, no habilitada para este uso, por lo que muchas veces carecía de algunas condiciones elementales como ventilación y calefacción. Por ello, en invierno, los niños llevaban latas metálicas con un depósito interior en el que introducían algunas brasas para calentarse los pies.

Los maestros, a veces con la preparación indispensable, estaban mal pagados y su labor era muy poco reconocida, dependiendo de las contribuciones de los padres de sus alumnos para poder subsistir.

Por otra parte, la educación sexista consideraba la formación de las niñas como algo marginal, siendo suficiente a la mentalidad de la época el enseñarles matemáticas para la buena administración de la casa, algunas nociones de Historia Sagrada y, sobre todo, costura. Bajo el control del maestro o la maestra, los niños se distribuían conforme a sus edades en dos grupos: los pequeños alrededor de una mesita baja, y los mayores, en torno a otra más grande con bancos corridos.

En esta recreación se muestra una pequeña colección de libros de texto, material como reglas, lápices y acuarela y útiles de escritura como tinteros o libretas. En los respaldos y asientos de las sillas, portalibros, carteritas de metal, costureros y bastidores, algunos con sus labores ya empezadas.

20. Estancias del burgués

La burguesía asidonense de finales de siglo veinte se componía, principalmente, de los grandes propietarios agrícolas, rentistas y profesiones liberales como médicos, abogados, notarios y procuradores de origen foráneo.

La casa honraba con su apariencia el afán de respetabilidad de sus dueños.

El aparador, más conocido como el mueble bar, era utilizado para guardar todo tipo de utensilios: la vajilla, mantelería, papeles y, en la época de las navidades, los dulces. La vajilla que contenía el aparador estaba reservada para ocasiones especiales y actos señalados, como la cena de Nochebuena, ya que la utilizada a diario era bastante más modesta.

En el despacho del señor podemos ver la máquina de escribir, una multicopista, Rotary, para poder hacer octavillas, y una pequeña biblioteca, con todo tipo de libros, desde temática religiosa a libros de piratas.

En el tocador, útiles de aseo como palanganas, tenacillas para el pelo, horquillas o guarda peines. Es de destacar el bidet incorporado en el propio mueble en un cajón.

Sobre la cama encuentran un calentador, que funcionaba con brasas, normalmente se reutilizaba las del brasero de la sala de estar o del fuego de la cocina.

El sentir religioso de la época se hace palpable en muchos detalles, como el crucifijo, el rosario, la imagen de la Virgen, las estampas de los santos o el un antiguo misal.

Aquí concluye nuestro recorrido por el Museo Etnográfico de Medina Sidonia.

Esperamos que haya disfrutado de esta experiencia y que se haya llevado consigo un pedazo de la rica historia de esta tierra.

Recuerde que cada objeto y cada sala cuenta una historia única sobre la vida y las tradiciones de este municipio. No te quedes solo con la visita del museo y descubre todo lo que puede ofrecer nuestra querida ciudad.